新36協定のおさらい

2018年6月に成立した「働き方改革関連法」によって時間外労働の上限規制が変わります。それに伴い、36協定のフォーマットも新様式に変わりました。

この記事では、2019年4月から使用する「36協定の新様式」の書き方についてご紹介します。

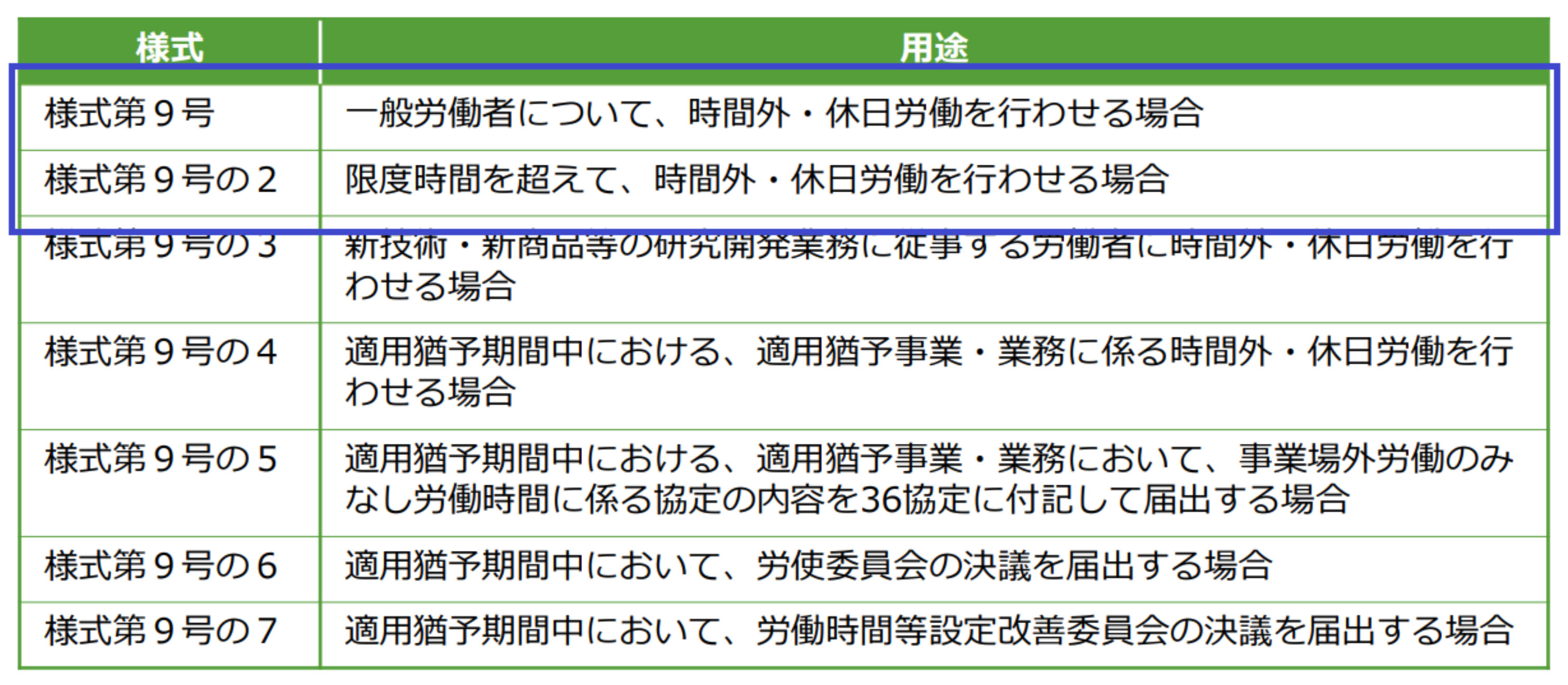

36協定の新様式では、特別条項専用の様式が新設

2019年4月から始まる「時間外労働の上限規制」の法改正に伴い、新しく用意された36協定の様式(フォーマット)は7種類あります。

基本的には以下の青で囲った2つの様式を使います。建設業や運送、医師など猶予5年の業職種、あるいは新技術・新商品の研究開発に該当するなら、様式第9号の3以降を使ってください。

新様式については、「厚生労働省 東京労働局」より取得できます。

まず最初に、「様式9号」と「様式9号の2」の違いについてご説明します。

時間外労働が、一年を通して「月45h・年360h」以内におさまるのであれば、「様式第9号/時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)」だけでOKです。書き方も従来と大きく変更はありません。

一方、「月45h・年360h」を超えて時間外労働が発生することがある、つまり特別条項付きの36協定も結ぶ必要がある場合は、「様式9号の2/時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)」を選択しましょう。フォーマットを開くと、1ページ目に「一般条項」、2ページ目に「特別条項」の順で2つの様式が出てくるので、いずれも記載します。

これまで36協定といえば1枚で済んでいましたが、今回、特別条項専用の様式が新設されたことで、特別条項付きの36協定も結ぶ場合は、「一般条項」と「特別条項」の2枚を提出することになりました。この点が、法改正による大きな変更点のひとつです。

36協定の新様式の書き方と注意点

では、新様式になってどこが変わったのでしょうか。「一般条項」については大きく変更となった箇所はないので割愛します。ここでは、法改正の目玉でもあり、

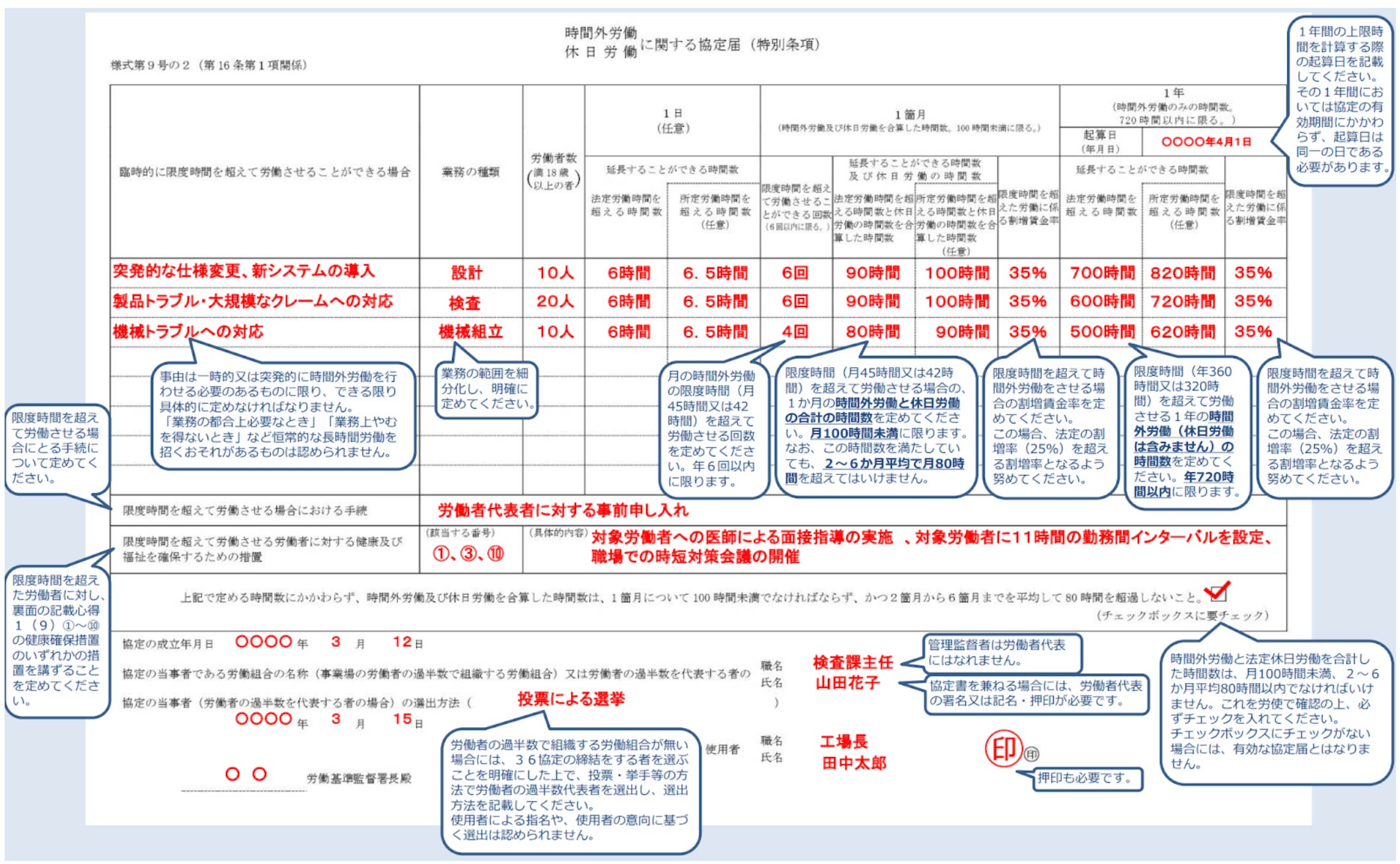

上から見ていきましょう。

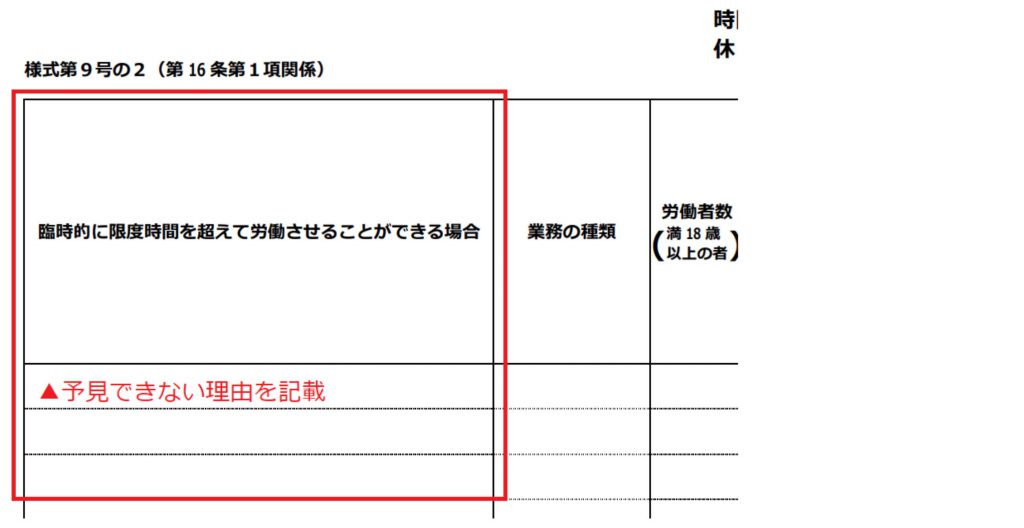

①「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」を記載する箇所です。

この部分の注意点としては、「予見できない一時的・突発的な」時間外労働の理由を書く必要があるということ。

この部分の注意点としては、「予見できない一時的・突発的な」時間外労働の理由を書く必要があるということ。

一般条項は細かな決まりはありませんが、特別条項はあくまで予見できない臨時的な場合に限って締結できるものとなりました。したがって、決算業務の対応やボーナス商戦対応など、あらかじめ予見できる理由に関しては、今後認められない可能性が高いため、注意が必要です。

OKな例

- 突発的な仕様変更

- 製品のトラブル、大規模なクレーム対応

- 機械トラブルへの対応

- 自然災害による事故対応 など

今後、NGになる可能性がある例

- 決算に伴う経理対応

- ボーナス商戦対応

- 新卒の受け入れ対応 など

つまり、特別条項発動の理由については「予見できるか否か」を判断基準に考え、OK例のような予見できない理由を書いておく必要があります。

【補足事項】

「限度時間を超えて」という表現が各所にあります。限度時間とは一般的には「月45h・年360h」です。ただし、1年単位の変形労働制を採用している場合は月42hになります。また、年間の限度時間も320hと若干異なることにご留意ください。

| 期間 | 原則 | 対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の労働者 |

| 1か月 | 45時間 | 42時間 |

| 1年間 | 360時間 | 320時間 |

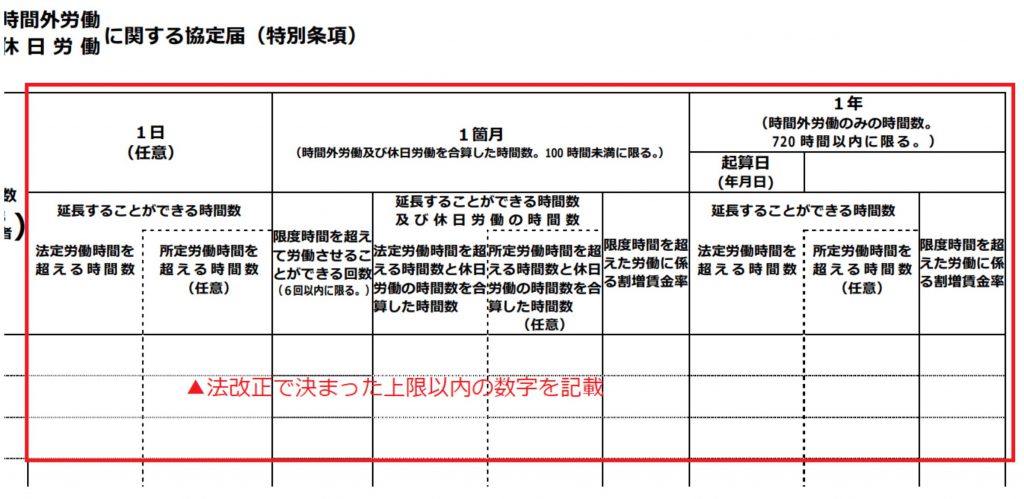

②「時間外労働と休日労働の時間」を記載する箇所です。

この部分で注意すべき点は、今回の法改正で新たに決まった以下4つの上限ルールを守る数字でなければならないということ。

この部分で注意すべき点は、今回の法改正で新たに決まった以下4つの上限ルールを守る数字でなければならないということ。

特別条項付き36協定を結ぶ場合の上限ルール

- 年720h以内

- 月100h未満(休日労働含む)

- 2~6か月の各月平均がすべて月80h以内(休日労働含む)

- 月45hを超えられるのは年6回まで

4つの上限ルールについて、詳しくは「前回の記事(特別条項付き36協定の「良い事例」「悪い事例」)」でご紹介したので、参考にしていただければと思います。

例えば、「限度時間を超えて労働させることができる回数」の箇所は法定上限である「6回」を超えることはできません。また1か月単位では、時間外労働と休日労働を加えて、月100h未満でなければなりませんし、1年単位では、時間外労働が年720h以内でなければなりません。

法改正により、年単位、月単位、複数月平均で上限となる時間が明確に定められたので、新たに決まった上限に抵触しないように、労働時間を設定する必要があります。

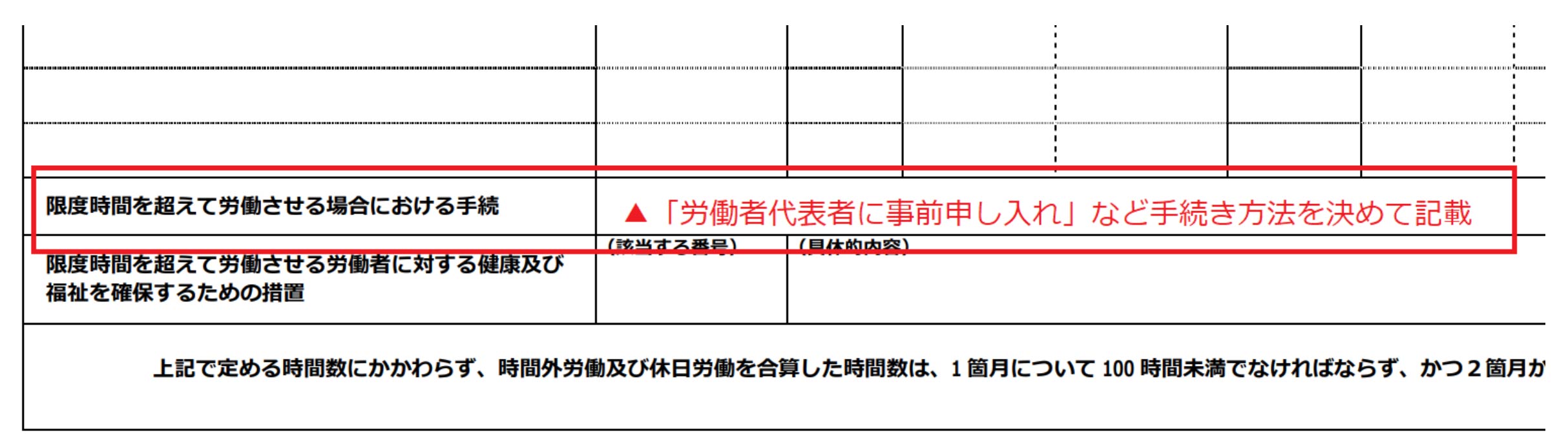

③「限度時間を超えて労働させる場合における手続」の箇所です。

これは見慣れない項目ですね。新様式で新しく設けられた項目です。

これは見慣れない項目ですね。新様式で新しく設けられた項目です。

特別条項を発動させる場合、つまり月45hを超えて労働させる場合、どういう手順で行うかを予め決めておき、この部分に記載しておかねばなりません。

考えうる例としては、

- 労働者代表者に対する事前申し入れ

- 労働者代表者との事前協議

などでしょうか。自社の状況に合わせて手続き方法を決め、この部分に記載します。

④「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」の箇所です。長くて分かりづらいですが、「長時間労働をさせる場合は、健康を損ねないように何らかの対策をしなさい」という意味合いです。

「該当する番号」欄については、以下(1)~(9)より自社で取り組む内容を選びます。複数選択でもOKです。何も選択をしないと、届出時に指摘される可能性があるので、少なくとも1つは選択しておきましょう。

「該当する番号」欄については、以下(1)~(9)より自社で取り組む内容を選びます。複数選択でもOKです。何も選択をしないと、届出時に指摘される可能性があるので、少なくとも1つは選択しておきましょう。

- 医師による面接指導

- 深夜業(22時~5時)の回数制限

- 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)

- 代償休日・特別な休暇の付与

- 健康診断

- 連続休暇の取得

- 心とからだの相談窓口の設置

- 配置転換

- 産業医等による助言・指導や保健指導

この(1)~(9)については、様式の裏面にも記載があるので、裏面を見ながら書くとよいでしょう。

「具体的な内容」欄については、選択した番号の内容に紐づく具体的な内容を記載します。例えば(7)を選択するなら、「職場での働き方改革プロジェクトチームを設置し、窓口とする」といった内容を記載します。選択した番号の内容を掘り下げて書くイメージです。

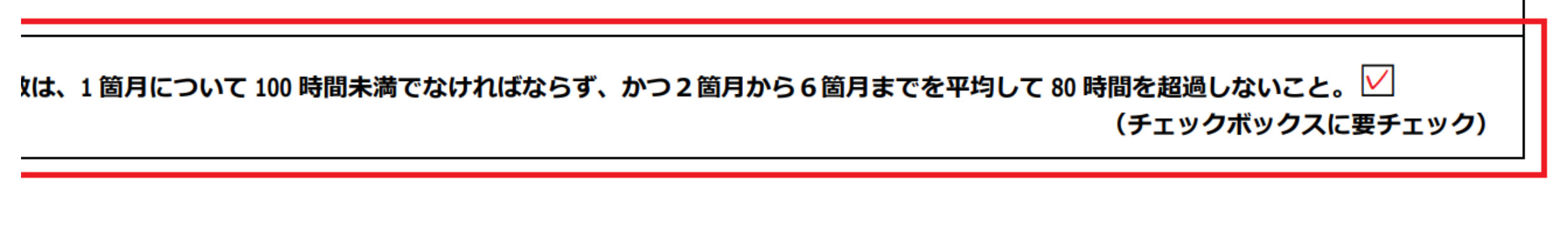

⑤最後に、上限時間を守っているか否かのチェックボックスが追加されているので、チェックを入れることもお忘れなく。これは一般条項の新様式にも追加されています。

36協定 新様式(特別条項)の記載例

すべてを記入すると以下のようになります。

締結の仕方や届出先(提出方法)は従来通り

36協定の締結方法は従来通りで、変更はありません。労働組合がある場合は、労働組合代表と締結。労働組合がない場合は、過半数代表者を選出し、選ばれた過半数代表者との間で締結します。

届出先も従来同様、労働基準監督署長へと届出ます。尚、電子申請も可能なので、ペーパーレスで行いたい場合は電子申請もお勧めです。

まとめ

以上が、36協定 新様式の書き方でした。特別条項付き36協定が厳格化されたことで、手続きが煩雑になったという印象です。記載しなければならない書類も1枚から2枚になりました。

今後、特別条項付き36協定が廃止される可能性があることも考えると、特別条項を結ばなくても業務が支障なくまわるよう、働き方改革を進めることが急務。生産性を高めるとともに、長時間労働をよしとするカルチャーやお客様至上主義を見直し、現状の働き方にメスを入れていく必要がありそうです。

大学卒業後、人材サービス大手で約12年間勤務。主に企業の採用活動に携わる。採用という入口だけではなく、その後の働き方にも領域を広げたいとの思いで独立。現在、採用支援を手がける傍ら、働き方に関するコンテンツなども執筆しています。京都大学文学部卒業(社会学専攻)。2015年、社会保険労務士の資格取得。