2023年4月以降は、さまざまな制度改正が施行されます。

そのため、これまでとは違ったルールが適用されることから、制度改正に伴う新たなルールについて適切に把握しておかなければなりません。

本記事では、2023年4月以降の制度改正について詳しく解説します。

2023年度の雇用保険料率と雇用保険の給付概要

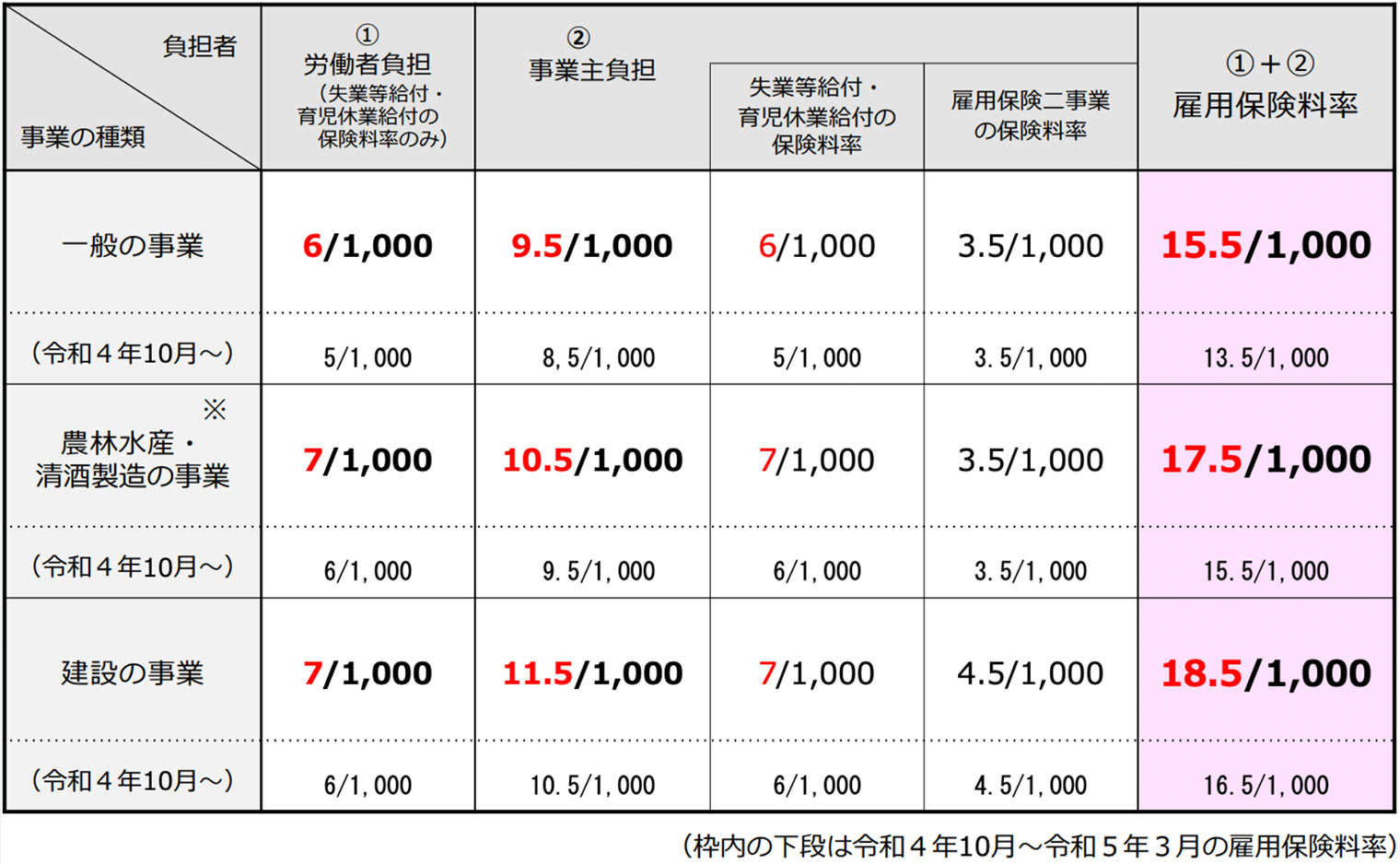

2022年度はコロナ禍で雇用保険料率を引き上げることに対する労使の負担感が考慮され、上期と下期の2段階での引上げとなりました。2023年度は2022年度の下期の雇用保険料率からさらに従業員負担・会社負担ともに1/1,000引上げられ、下表のとおりとなります。

3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率

協会けんぽの保険料率は、各都道府県支部別に設定されますが、2023年3月分から適用される健康保険料率は下表のとおりとなりました。47都道府県のうち、前年度より健康保険料率が引上げとなったのが13、引下げとなったのが33、変更なしが1でした。そして、もっとも高い保険料率は佐賀県の10.51%、もっとも低い保険料率は新潟県の9.33%となっており、佐賀県と新潟県の保険料率の開きはかなり大きなものになっています。

表 2023年3月分からの健康保険料率(各都道府県支部別)

介護保険の保険料率は単年度で収支が均衡するよう毎年見直しが行われますが、2023年3月分からは、1.64%から1.82%への引上げとなりました。

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げ(中小企業)

2023年4月より、中小企業の月60時間を超える時間外労働(法定時間外労働に限る)の割増賃金率が、25%から50%へと引き上げられます。改正後、主に3つの実務(作業)が必要です。

勤怠集計で60時間超えの残業を把握する

勤怠集計では、出勤日数/出勤時間/総労働時間/時間外労働時間/深夜労働時間などを集計しますが、猶予措置解除後は60時間超えの残業こそ人件費を爆増させる項目になりますので、必ず把握するようにします。

給与計算ソフトなどの割増率を設定する

ソフトによって仕様は異なりますが、設定で新たに月60時間超えの残業分の割増率を追加する必要があります。ただ設定画面で割増率を1.5と入力するだけでよかったりしますので、忘れず対応しましょう。

代替休暇の時間数を計算

50%以上の割増率を支払わない場合、代替休暇に充てるべき時間数を計算し、就業規則及び36協定特別条項に沿って、半日もしくは1日の代替休暇を付与します。

賃金のデジタル払い解禁

2023年4月より、賃金を銀行口座ではなく「〇〇ペイ」などのキャッシュレス決済口座に振り込むことが可能となります。実際にデジタル払いを行うには、労使協定の締結や従業員の同意などの条件を満たすことが必要です。

男性育休の取得率の公表義務化

2023年4月より、常時雇用する労働者が1,000人を超える企業は、男性の育児休業・育児目的休暇の取得状況を年1回公表することが義務づけられます。

まとめ

2023年4月の制度改正について詳しく解説しました。

制度は時代背景などの影響を受けて、幾度となく改正されるものです。

そのため、企業においては適用されている制度が最新の情報となっているのか常に確認をしておかなければなりません。4月以降の法改正についても以下の表で確認できます。

人事労務管理の法改正について、詳細を確認したい場合は、顧問社労士にご相談ください。

顧問契約をしていない会社担当者様は、ぜひ弊社(社労士法人FORROU)ご相談ください。

(※以下のバナーよりご相談フォームに遷移いたします)