「障害状態確認届」(診断書)とは

障害年金を受給されている方が、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するための更新用の診断書です。

永久認定と有期認定

障害年金を受給されている方の中には、障害状態の確認が行われていないという方もいます。

それは、障害の認定方法が「永久認定」と「有期認定」とに分かれているからです。

それぞれの認定の違いは下記のようになります。

永久認定

手足の欠損障害のような明らかに障害の状態が改善されることがない場合に行われる認定です。

障害の等級が一度決定したら変更されることはないので、更新の手続きは必要ありません。

しかし、もし障害が重くなってきた場合は自ら障害給付額改定請求をしなければいけません。請求書を提出しなければ、障害等級もそのままになってしまうので注意が必要です。

有期認定

通常1~5年の範囲で診断書の提出を求められ、更新手続きが必要となる認定です。

認定の期間は病気ごとに決められているわけではなく、それぞれの障害の状態に応じて審査医師が決定しています。有期認定の更新手続きは日本年金機構から「障害状態確認届」(診断書)が送られてきますので医療機関を受診のうえ、医師に診断書を作成してもらい日本年金機構に提出します。提出が遅れてしまうと年金が一時差し止めになる場合があるので注意が必要です。

「障害状態確認届」(診断書)等の作成期間・提出時期の変更

20歳前の傷病により障害年年金を受けている方

※ただし、日本年金機構が前年分の所得情報の提供を受けられないときはこれまでどおり提出が必要となります。

※変更後の次回診断書のご提出年月日

| お客様に既にご案内している次回診断書提出予定年月 | 変更後の次回診断書提出予定年月 |

|---|---|

| 平成31年7月 | 令和元年7月以降の最初の誕生日 |

| 平成32年7月 | 令和3年7月以降の最初の誕生日 |

| 平成33年7月 | 令和3年7月以降の最初の誕生日 |

| 平成34年7月 | 令和4年7月以降の最初の誕生日 |

| 平成35年7月 | 令和5年7月以降の最初の誕生日 |

| 平成36年7月 | 令和6年7月以降の最初の誕生日 |

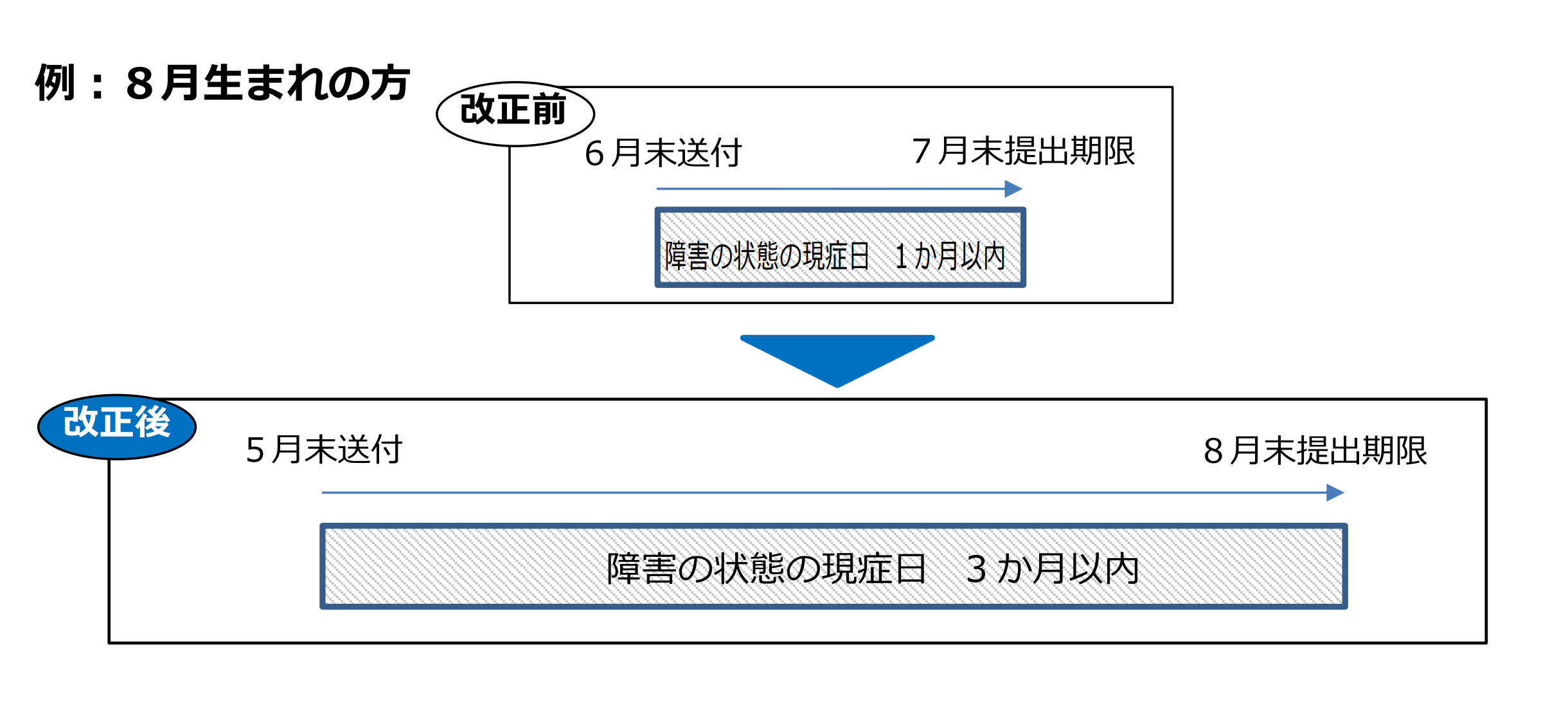

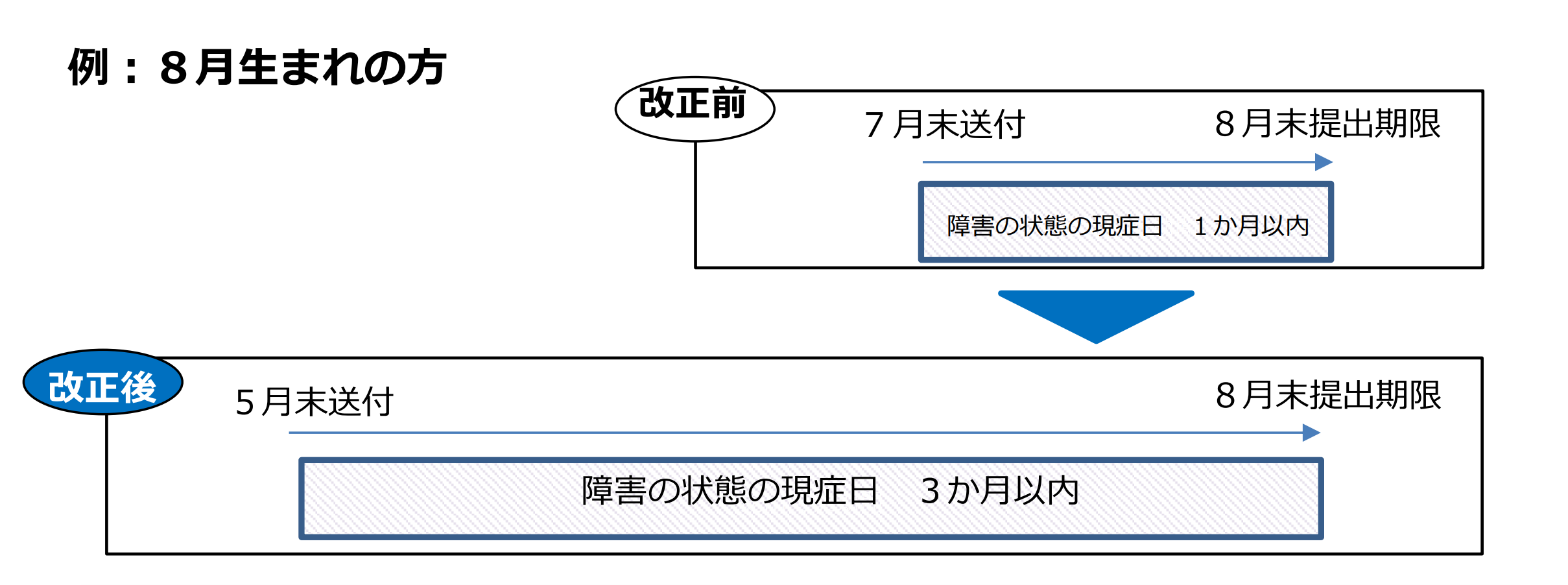

(20歳前の傷病以外の)障害年年金を受けている方

まとめ

これまでは、20歳まで傷病による障害年金の「障害状態確認届」(診断書)の提出は7月末、それ以外の障害年金の「障害状態確認届」(診断書)の提出は各々の誕生月の末日と異なっていましたが、今回の改正により提出期限は誕生月の末日までと統一される事になりました。

また、「障害状態確認届」(診断書)及び障害給付額改定請求書に添付する診断書の作成期間が提出期限(日)の1か月前から3か月以内に拡大されました。

この改正により、期限までの1か月の間に予約を取り、作成・提出するというかなりタイトなスケジュールだったものが、今後は余裕をもって診断書の作成が出来そうですね。

【引用】日本年金機構別添1(令和元年から障害状態確認届(診断書)等の手続きが変更されます)

・https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190531.files/02.pdf

・https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190531.files/01.pdf