はじめに

社会保険の手続きにおいて電子申請の義務化が4月1日より始まりましたが、その義務化に併せてスタートしたマイナポータル申請をご存知でしょうか?

今後はこれまでのe-Govを利用した電子申請の他にGビズID認証を利用したマイナポータル申請との2つのプラットフォームが誕生することとなります。

- 「マイナポータル申請ってなに?」

- 「マイナポータル申請とe-Govの違いとは?」

- 「実務にどのような影響があるの?」

など疑問・不安に思っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、マイナポータル申請の概要や申請方法について解説していきます。

マイナポータル申請とは

これまでは、協会けんぽ、厚生年金、雇用保険、労働保険年度更新申告などの手続きにおいて、インターネット経由で申請する場合、総務省の「e-Gov電子申請」しか選択肢はありませんでした。

ただ、2020年4月からは、GビズID認証を利用した「マイナポータル申請」が追加され、協会けんぽ、厚生年金、雇用保険の主要な手続きにおいて、電子申請が可能となりました。

従って、電子申請手続きは「e-Gov電子申請」と「マイナポータル申請」の2つのプラットフォームで行うことができるようになりました。

マイナポータルを利用した電子申請にはID・パスワードによる申請が可能になる「GビズID」が深く関わっています。「GビズID」とは、端的に言うと1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システムのことです。

これまでの電子申請には有料で取得する必要がある電子証明書が必要でしたが、今後は無料で取得できる「GビズID」を利用することで、気軽に電子申請を行えるようになります。

マイナポータル(GビズID)を利用して申請する方法は?

GビズIDとマイナポータルを利用して申請する方法は2パターンあります。

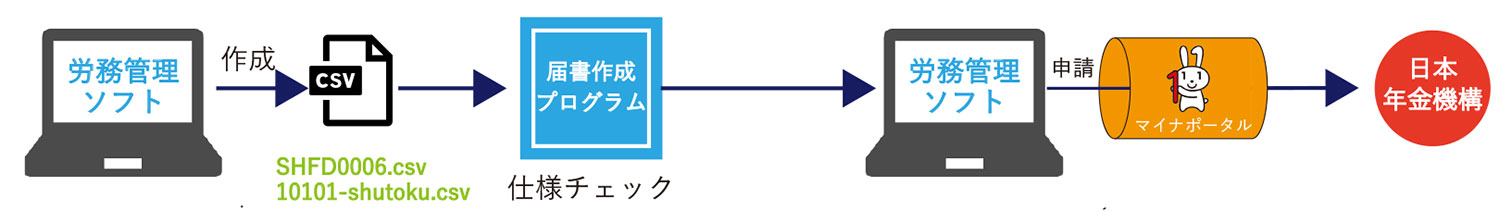

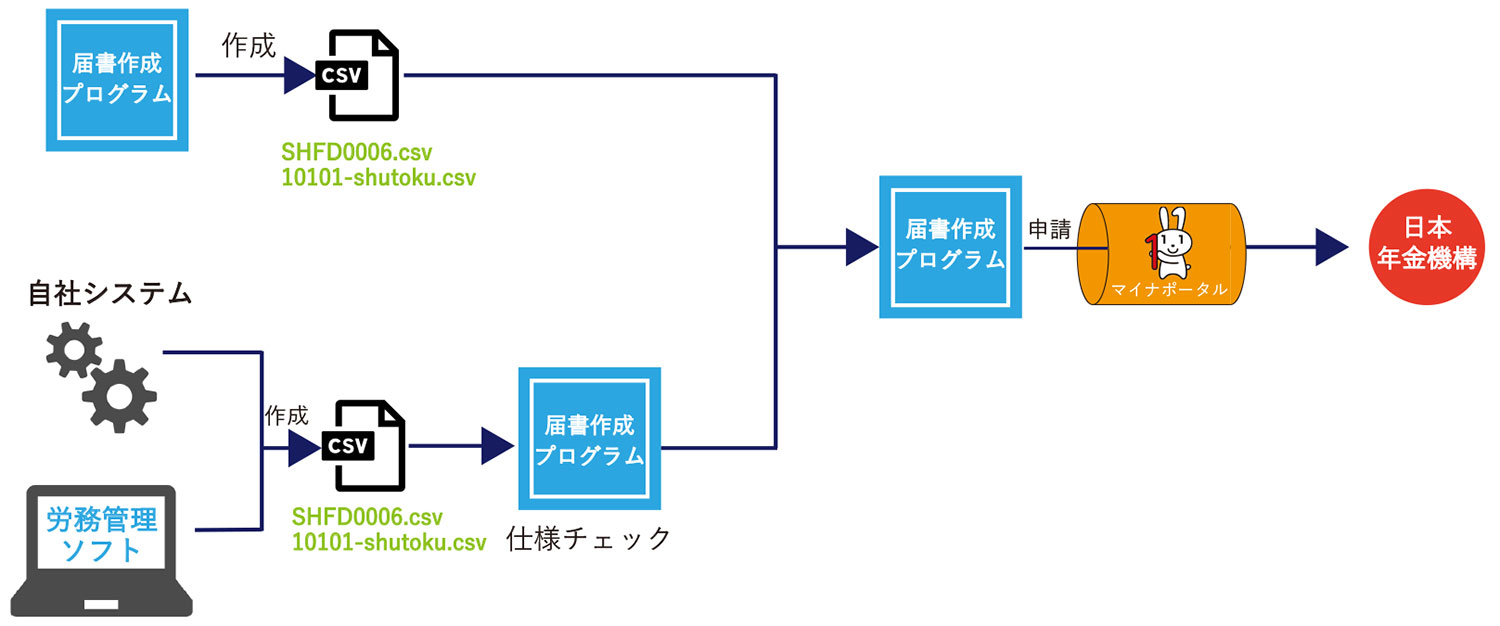

①民間ソフトウェアベンダーが作成した申請ソフトで申請する方法

② 年金機構HPからダウンロード可能な「届書作成プログラム」を利用して申請する方法

2020年4月現在では、①の弊社を含む民間ソフトウェアベンダーは対応ができていないため、現在ではパターン②の「届書作成プログラム」を利用した方法のみマイナポータルを利用した申請が可能となります。

具体的な申請方法については「こちら」をご確認ください。

マイナポータル申請とe-Gov申請の違いとは

次にマイナポータルとe-Gov電子申請にどのような違いがあるかを見ていきます。

| マイナポータル | e-Gov | |

|---|---|---|

| 電子証明書 | 不要 ※一部手続きにて必要 | 必要 |

| GビズID対応 | 2020年4月 | 2020年10月対応予定 |

| 対応帳票 | 約10種類(2020年4月時点) | 100種類以上 |

| 届出作成プログラム | 対応 | 対応なし |

| 手続帳票イメージ | 帳票イメージなし | 帳票イメージあり |

上記の中での大きな違いはやはりマイナポータル申請の場合には電子証明書が不要になることでしょう。

前述しておりますが、マイナポータル申請ではGビズIDの利用により電子証明書が必要なくなり、無料で気軽に電子申請が可能となります。そのため、今後は電子申請を始める一般企業が増えていくと予想されます。

「届書作成プログラム」とは

「届書作成プログラム」は、日本年金機構から提供されている届書を作成・申請できるプログラムで、無料でダウンロードすることができます。

弊社のシステムや他社のソフトをご利用の場合には、「届書作成プログラム」で行うことができる機能がすでにソフトに内蔵されているため実際に操作する機会は少ないかもしれません。

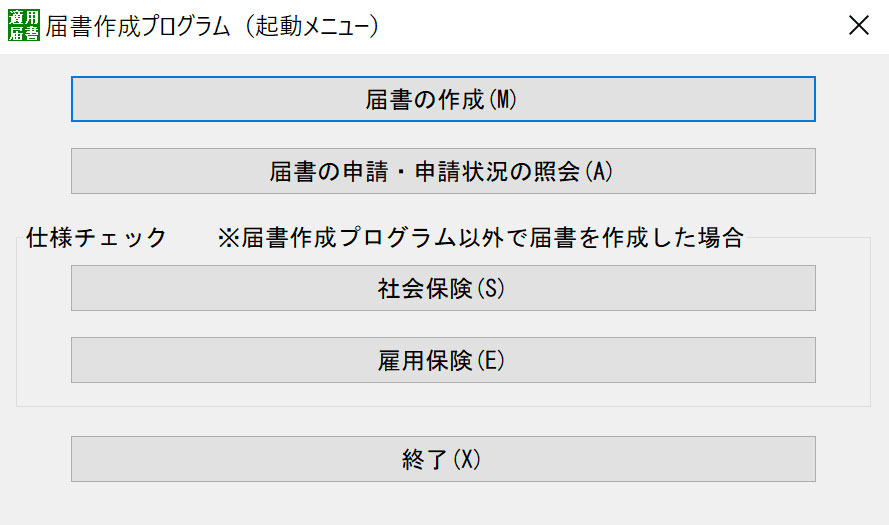

今までは届書作成プログラムでは手続きの作成のみ可能で申請や進捗の管理などはできませんでしたが、2020年4月のGビズID対応のためのバージョンアップにより作成・申請の他手続きの管理も可能となりました。

その他にも別途インストールの必要があった申請内容をチェックするための「仕様チェックプログラム」が内蔵されるなど様々な機能が追加されています。

2020年4月のバージョンアップの変更点まとめ

下記に2020年4月での機能追加やバージョンアップでの変更点や申請可能な手続きをまとめました。

変更点

- 「届書作成プログラム」で手続きの作成の他、申請やその後の申請管理までも可能になった

- 「届書作成プログラム」に仕様チェックプログラムが内蔵された

届書作成プログラムにより電子申請可能な手続きの種類

- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届

- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届

- 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届

- 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届

- 健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届

- 健康保険 被扶養者(異動)届/国民年金 第3号被保険者関係届

- 国民年金 第3号被保険者関係届

これからは、給与計算ソフト等で算定基礎届や賞与支払届といった手続きのCSVファイルをCDに書き出して申請していた方は、「届書作成プログラム」を利用することで電子申請が可能となります。

また、特定法人の電子申請義務化に該当する企業などでは、無料で利用することができて、義務化の手続きを最低限押さえている「届書作成プログラム」を利用することで、義務化に対応したに電子申請処理を行うことができます。

まとめ

マイナポータル申請について理解を深めていただけましたでしょうか?

GビズIDでの申請は電子証明書が不要で手軽に始められるため、顧問先からの質問もあるかもしれません。

そのためにも一度マイナポータル申請にて手続きを行い、どのような管理が必要か、公文書がどのように返ってくるかなどを確認しておくと間違いないでしょう。今後弊社でも実際に申請を行った後、別の記事にて申請方法をご案内致します。

また、2020年4月より電子申請義務化が始まり、特定の法人に関しては電子申請が義務化されましたが、今後は電子化の波は避けられないため、中小企業にも義務化が及ぶ可能性があります。どんな状態になったとしてもいつでも対応ができるよう電子申請をまだ始められてない方はこれを機会にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。